Comment relier physique, énergie et géopolitique

Uranium ! Ce mot évoque l’électricité

nucléaire, les bombes atomiques et les tensions internationales. En 2025, la guerre Iran–Israël, surnommée la guerre des douze jours, a marqué les esprits après les bombardements de sites nucléaires iraniens dans la nuit du 21 au 22 juin 2025. Dans le même temps, l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) mène des négociations autour du programme nucléaire iranien. Et un autre sujet anime la scène géopolitique : l’uranium du Niger, convoité par les grandes puissances mondiales.

Derrière ces événements, un même élément chimique : l’uranium. Pourquoi fascine-t-il autant ?

Pour le comprendre, faisons un pas en arrière et explorons l’atome.

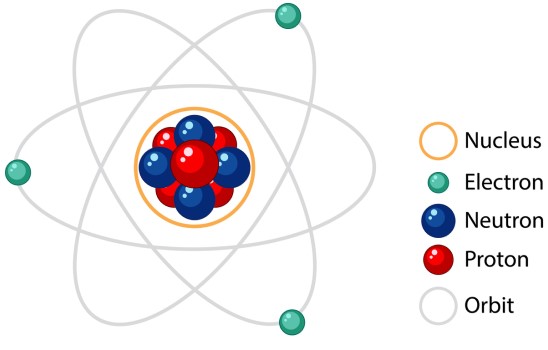

L’atome : un monde minuscule mais fondamental

Un atome est constitué d’un noyau (protons et neutrons) et d’électrons qui gravitent autour.

Protons : particules chargées positivement

Neutrons : particules neutres

Électrons : particules chargées négativement en orbite.

L’énergie nucléaire se trouve au cœur de l’atome, dans son noyau. Les réactions qui s’y déroulent libèrent une énergie des millions de fois plus puissante que celle des réactions chimiques, qui concernent seulement les électrons autour du noyau. Pour donner une idée, l’énergie contenue dans une toute petite quantité de noyaux atomiques peut équivaloir à celle dégagée par des tonnes de charbon ou de pétrole.

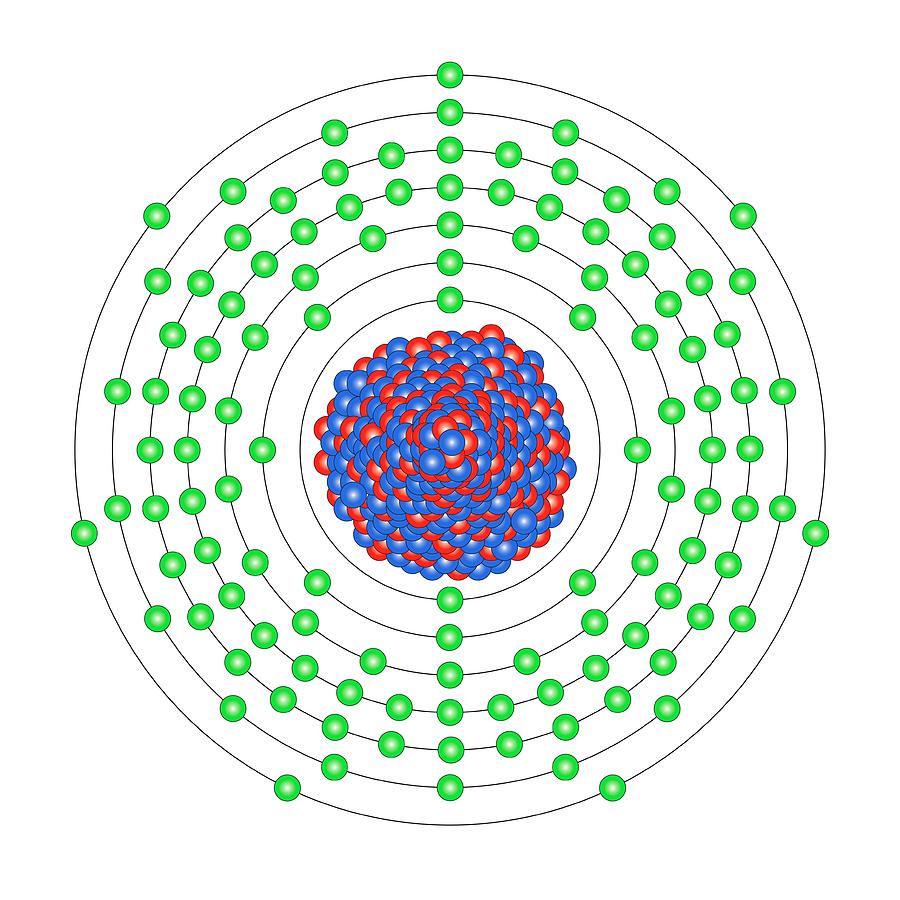

L’uranium, un élément pas comme les autres

L’uranium est l’élément numéro 92 du tableau périodique. Tous ses atomes possèdent 92 protons, mais un nombre variable de neutrons : ce sont les isotopes.

Uranium-238 (U-238) : très abondant (99 %) mais non fissile.

Uranium-235 (U-235) : rare (0,7 %) mais fissile, c’est-à-dire qu’il peut subir une fission nucléaire, un processus par lequel un atome se divise en fragments plus petits. Cette propriété du U-235 est à la base de la production d’électricité et des bombes atomiques.

Cette propriété du U-235 est à la base de la production d’électricité et des bombes atomiques.

La fission : casser l’atome pour libérer l’énergie

Lorsqu’un neutron

percute un noyau d’uranium-235, celui-ci se casse en deux fragments de fission

et libère Une grande quantité d’énergie (chaleur). Des neutrons déclenchent

d’autres fissions : c’est la réaction en chaîne.

Cette réaction peut

être contrôlée dans une centrale (production d’électricité) ou non contrôlée

dans une bombe.

Pourquoi

enrichir l’uranium ?

Dans la nature,

l’uranium contient peu de U-235 fissile. Pour l’utiliser, on augmente cette

proportion : c’est l’enrichissement.

3 à 5 % : uranium

faiblement enrichi, utilisé dans les centrales nucléaires civiles.

> 90 % : uranium

hautement enrichi, utilisé dans les armes nucléaires.

Cet enrichissement est au cœur des tensions internationales : il sépare la production d’électricité civile des risques militaires.

De la science à la société : pourquoi en parler en classe ?

Parler d’uranium, c’est relier la science fondamentale (atome, isotopes, réactions nucléaires) à l’actualité mondiale (énergie, climat, géopolitique).

C’est montrer aux élèves que comprendre la physique et la chimie permet de décrypter les grands enjeux de notre époque : choix énergétiques, sécurité, paix mondiale.

Leave A Comment